夏の夜、蒸し暑さに眠れないことはありませんか?

日本の夏は高温多湿。体感温度と湿度は密接に関係していて、同じ温度でも湿度が高いほど暑く感じられます。

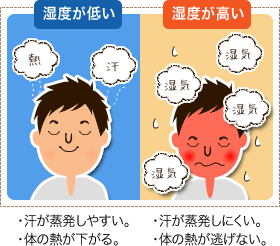

人間は暑いときには汗をかいて体温を調節します。汗が蒸発するときに身体の熱を奪うので、体温が下がるのです。

ところが、湿度が高いと汗は蒸発しにくくなります。そのため体温をなかなか下げられず、蒸し暑く感じるわけです。

昔から日本の家はこの高温多湿の気候に合わせて造られてきました。通気がよく、木や紙、土で造られた家屋は夏でも涼しく暮らすことが出来たのです。

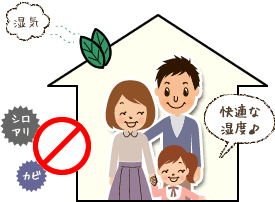

木は呼吸すると言われます。湿度が高いと湿気を取り込み、逆に湿度が下がると湿気を吐き出します。そのため室内の湿度をある程度一定に保つ働きをするのです。これを調湿と呼びます。

珪藻土や漆喰、木からできている紙も同じく呼吸する素材で、湿度の調節に一役買っていました。日本の家はこうした呼吸する素材で造られてきたため、夏でも快適な住空間が生み出されていたのです。

戦後、住宅需要の増加と欧米文化への憧れもあって、伝統的な日本家屋は数を減らしていきました。

代わりにモルタルや合板、石膏ボードなどの人工的な建築材料を用いた、合理的で安価な家が増加し、さらにオイルショックを機にエネルギー効率の高い高気密・高断熱の家が求められるようになりました。

湿気のことを考えず、気密性を重視したこれらの家は、シックハウス症候群や結露による強度低下を招く結果となったのです。

かつての自然のものからできた日本家屋ではありえないことでした。

- 湿度を一定に保つ

- 結露を抑え、カビや腐敗を防止

- シロアリの嫌う環境を作る

壁や床が呼吸をして湿度を整える。それだけ聞くとあまり重要でないように思えるかもしれません。

ですが、調湿機能のある家では、夏でも湿度が高くなりすぎず、暑さを感じにくくなります。エアコンを使う機会が減り、結果的に省エネにつながるのです。

湿度が高くなると、水蒸気が結露してしまいます。これが木材のカビや腐敗につながり、家の強度を大きく下げることになりますが、これも湿度を一定に保つ調湿性のある壁があれば防ぐことができます。

木造建築の大敵であるシロアリは、湿気を好み、乾燥を嫌う生物です。床下に調湿性のある素材を使うことで湿度を下げ、シロアリの侵入を防ぐことができます。

調湿機能は自然の素材がもともと持つ吸湿・放湿作用によるものです。自然素材なので余計な化学物質を含まず、健康への影響もありません。

こういった素材の多くは消臭効果や断熱性にも優れています。

調湿機能のある自然素材を使えば、昔ながらの家の良さを継承した、快適で安心、そしてエコな住宅ができあがります。

私たちが自然素材を選ぶ際、この調湿効果が優れているかどうかを第一条件に選びます。調湿効果が低ければ、他の部分がどれだけ優れていても選びません。それほど調湿は大切なのです。